富裕層を幸せにする社会貢献活動

~より豊かな人生のために~

協力/ロート製薬創業家、大塚製薬創業家、パリミキ創業家、タカギ創業家、ポールスター創業家、楽天証券、東京コミュニティー財団 ほか

インタビュアー/PAVONE 編集長 小柳幸子

日本人は他人を思いやる気持ちを持っていないのであろうか? イギリスのCharities Aid Foundation によると、世界人助け指数(World Giving Index 2024)において、日本は142か国中141位にランクされている。一定期間における人助けや寄付の経験などを総合的に判断した指数である。日本人は勤勉であり、おもてなし精神を大切にしているが、社会貢献活動には消極的といわれる。その理由として、寄付金が適切に使われているか不安である、どこに寄付したらよいか分からない、一度寄付をすれば断りづらい、などの声を聞く。

今回ご紹介する一般社団法人ソーシャルビジネスバンク代表理事の東信吾氏は日本・米国・スイスの金融機関で20年以上プライベートバンカーをしながら、多くの富裕層と信頼関係を築いてきた。そこで学んだことは「幸せを感じていない富裕層がたくさんいる」という現実である。富裕層は事業承継、相続、家族の揉め事など他人に話せない問題をたくさん抱えている。東氏は富裕層からの相談を受けながら、「富裕層には物質的価値では得られない自分だけの〝社会貢献のあり方〞を見つけてもらい、人生をより豊かに過ごしてほしい。自分に適した社会貢献活動を始めることで、生きがいを持つようになった事例をいくつも見てきた」と語る。

東氏は社会を想う富裕層と過ごす時間を増やすために、金融機関を退職した。新しく始めた活動は、寄付者の幸せを願いながら自身がNPOとの橋渡し役を行うことで、社会に〝温かいお金〞と〝想い〞を循環させることである。富裕層が社会貢献活動を始めると、大きな金額が社会に循環し、実効性の高いインパクトが生まれる。新しい活動を始めてから3年、自身を起点として約2億円の寄付金が社会(NPO)に循環した。

東氏はいう。いくら善意の寄付者であっても、自分のお金がどのように社会に循環し、いかに社会の役に立っているかという実感が持てないと継続的に支援をする気持ちがなくなります。寄付者とNPOが双方向の継続的なコミュニケーションをもつことで、NPO活動を応援するだけでなく、NPOで働くスタッフにシンパシーを感じるようになります。善意に基づく寄付活動は人と人との繋がりの中で生まれると感じています。

心から楽しいと思える〝社会貢献のあり方〞を見つけるためには、時間や失敗、遠回りが必要です。すぐには見つかりません。ビジネスに例えると、新規事業を始めるようなものです。新規事業は途中で失敗を繰り返すことで、学びをえながら、徐々に成功に近づきます。ビジネスと違う点は、個人が満足する〝社会貢献のあり方〞は年齢や経験によって移り変わるので、ビジネスの成功の証しである〝お金を儲ける〞という分かりやすい指標がありません。そのためにも早い段階から少しずつ社会貢献活動を始めることで、自身が心から楽しめる支援の形を見つけてほしいと願っています。

東氏が取り組むボランティア活動は以下のとおり。

1 富裕層とNPOを繋ぐ

2 富裕層の社会貢献活動を手伝う

3 金融商品仲介業で得た収益を社会に還元する

上記3について、一般社団法人ソーシャルビジネスバンクは金融商品の仲介業によってお客様から売買手数料を頂戴している。東氏はこの活動を無給で行い、法人の純利益(内部留保)を社会に循環している。日本で初めて非営利型の一般社団法人として金融商品仲介業の営業許可を取得したのは、株式会社が追及する〝経済的利益〞ではなく、〝社会的利益〞を優先したいという想いがある。自身はいくつかの企業の顧問として生計を立てており、「欲を出せばきりがない。社会に還元する楽しさを優先したい」という。

Profile

東 信吾 (あずま・しんご)

社会活動家/プライベートバンカー/不動産鑑定士

一般社団法人ソーシャルビジネスバンク代表理事

1974年 神戸市生まれ。大阪大学卒業。

日本・米国・スイスの金融機関で20年以上プライベートバンカーを経験。2008年よりNPO 法人SK Dream Japan のスタッフとして社会貢献活動をスタート。2014年よりグラミン銀行創設者でノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス氏とバングラデシュで自動車整備士を養成する学校を運営。貧しい家庭の若者に自動車整備技術と日本語を教え、日本で働くための道筋を作る。公益財団法人東京コミュニティー財団、公益財団法人千本財団(現KDDI、現ワイモバイル創業者:千本氏)、 一般社団法人明日へのチカラ(ロート製薬創業家:山田氏) ほか複数の団体の理事・アドバイザーを務める。EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) 顧問 ほか

(1)Child’s Dream Foundation

活動の原点

今から16年前、東氏はNPO法人SK Dream Japanのメンバーとしてミャンマー難民の子どもたちに対する支援活動に参加した。

東氏は「SK Dream Japan創設者である住野和子さんから多くを学びました。活動を始めてから5年後、ミャンマー難民のある学生がSK Dream Japanの奨学金でタイの大学で学んだあと、地元に戻って先生としてミャンマー難民の学生たちを指導していました。この光景を見たとき胸が熱くなり、支援が次世代に繋がっていることを実感しました。住野さんの想いを受け継いで、この活動を未来につなげていきたい」と語る。SK Dream Japanからの資金支援を受けて、現地で活動を実施するのはChild‘s Dream Foundation(以下、チャイルズ・ドリーム)である。

チャイルズ・ドリーム

日本の富裕層には、日本での支援活動以外に、海外の子どもたちを支援している人たちがいる。スイスの金融機関UBSを退職したスイス人(マーク氏、ダニエル氏)が20年前に設立したチャイルズ・ドリームは、主にラオス、カンボジア、ミャンマー、タイ北部において、困難な環境で生きる子どもたちを支援している。現在のスタッフ数は約90人。

チャイルズ・ドリームの日本アンバサダーである東氏は「この団体の素晴らしいところは、運営がプロフェッショナルであることです。彼らの人件費や管理運営費はプロジェクト費用の7%です。つまり寄付額の93%がプロジェクトに使われます。彼らと15年間以上一緒に活動をしてきました。彼らの熱意、実行力、組織力には感服します」。

これまで東氏は5人の日本人をチャイルズ・ドリームに繋げてきた。現地での学校建築は12校、大学生への奨学金は60名ほどアレンジしてきた。寄付者は、現地に赴き、新校舎のオープニングセレモニーに参加し、学生たちとの触れ合いを通して、非日常の体験を味わう。自身の寄付がいかに彼らの役に立っているかを実感する。ある寄付者はラオス人の学生に奨学金を支給している。彼らに会うために毎年ラオスを訪問し、一緒に時間を過ごすことを楽しみにしている。この寄付者は「現地に行かないと分からない社会問題がたくさんあります。現地での学生たちとの触れ合いや、チャイルズ・ドリームの熱意ある支援活動を見てほしい」と語る。

例えば、標準的な学校建築費用はUS$65,000、大学生への奨学金は国によって異なるものの、カンボジアやラオスであれば1年間の学費、生活費を含めて一人US$4,000前後である。ほかにも医療支援や衛生管理、職業訓練など地域の実情に合わせたプロジェクトがある。

(左:マーク氏 右:ダニエル氏)チャイルズ・ドリームが世界中から集める寄付金額は年間約1,000万ドル。そのうちの約半分はスイスに住む富裕層や企業、財団からの寄付である。

【ご支援のお願い】

◼️チャイルズ・ドリームの日本窓口

https://childsdream.jp/contact-us/

◼️TEL:082-273-7545

チャイルズ・ドリームの活動に関心がある人に対して、日本の窓口である(株)マリモホールディングスが現地プロジェクトの紹介やレポートの和訳などを無償でサポートしている。(株)マリモホールディングスの深川社長は「これも私たちの社会貢献活動のひとつです。一緒に活動していただける人が増えれば嬉しい」と語る。

(2)株式会社パリミキ(メガネの三城) 多根 幹雄氏 & 株式会社タカギ/ アイモール 髙城 いづみ氏

「メガネが買えない子どもたちを応援したい」

東氏が徳島県在住の大塚製薬創業家の大塚芳紘氏(一般財団法人チャイルドライフサポートとくしま理事長)と食事をしているとき、大塚氏は「地元のNPOから聞きましたが、経済的な事情でメガネが買えない子どもたちがいるようです。自分がメガネの購入資金を支援したい」と語った。東氏は「それでしたら社会貢献に関心の高いパリミキ(メガネの三城)創業家の多根会長をご紹介します。徳島にもいくつか店舗があります。何か連携できるかもしれません」と話し、大塚氏に多根氏を繋いだ。多根氏は「大塚様のご支援により、経済的な事情をかかえる家庭の子どもたちがメガネを購入する場合、弊社も購入額の一部をサポートさせていただきます」と提案した。徳島で活動するNPOと連携することで、対象となる家庭の子どもたちにメガネが届けられた。大塚氏の善意の気持ちから「子どもたちにメガネを届けるプロジェクト」がスタートした。

東氏は「パリミキは全国に店舗がある。〝地域の寄付者〞と〝地域で子どもたちを支援するNPO〞を見つけることができれば、この取り組みを全国的に横展開できる」と考え、地域の有力な経営者やNPOに連携を呼びかけた。

北九州地域では、浄水器や散水ホースを製造販売している(株)タカギの代表である髙城いづみ氏がこの取り組みに賛同した。髙城氏は自身でもNPO法人アイモールを運営している。アイモールは障がい者と共にクオリティの高い贈答用の胡蝶蘭を育てる施設のほか、障がい者の自立を目指した施設をいくつか運営している。髙城氏は「これまで地域に支えられてきました。地域に役立つことであれば、喜んで応援したい」と話す。実施にあたっては、地元の認定NPO法人である抱樸(ほうぼく)及び光楽園と連携した。

多根氏は「当初スタートした徳島県から全国に広がることは想像していなかった。弊社としても支援額を増やしたい」と気持ちよくこのプロジェクトの全国展開を後押ししてくれた。これも社会を想う気持ちの表れである。

各地でこの活動の輪は広がり、北関東(水戸証券)、愛知(カリモク家具)、京都(ヤサカグループ)、兵庫・滋賀(兵神装備)、広島(マリモグループ)、山口(極東ホールディングス)、博多(ゼネラルアサヒ)など地域の有力企業が寄付者として名乗りを上げる。

東氏は「自分が育った地域に恩返しをしたい経営者や企業が増えることで、行政の手が届かない社会課題を支援していきたい」と語る。

(3)ロート製薬株式会社 創業家 山田 安廣 氏

「地域と連携し、子どもたちの成長を見守りたい」

山田氏はロート製薬創業家に生まれ、長く日本の製薬業界を牽引してきた。

会社を引退後、山田氏は子どもたちの明るい未来を応援したいという想いを描くようになる。山田氏から社会貢献活動を始めたいとの相談を受けた東氏は「信頼できるNPOをご紹介します。その中からインスピレーションを得てください」といくつかのNPOを紹介した。その一つに里親支援をしている認定NPO法人日本こども支援協会の岩朝氏との出会いがある。子どもの孤立を地域で支えるため岩朝氏を代表にして、山田氏は副代表理事として一般社団法人明日へのチカラを立ち上げ、新しいタイプの子ども食堂の運営がスタートした。

新しいタイプの子ども食堂

「ドコデモこども食堂」とは?

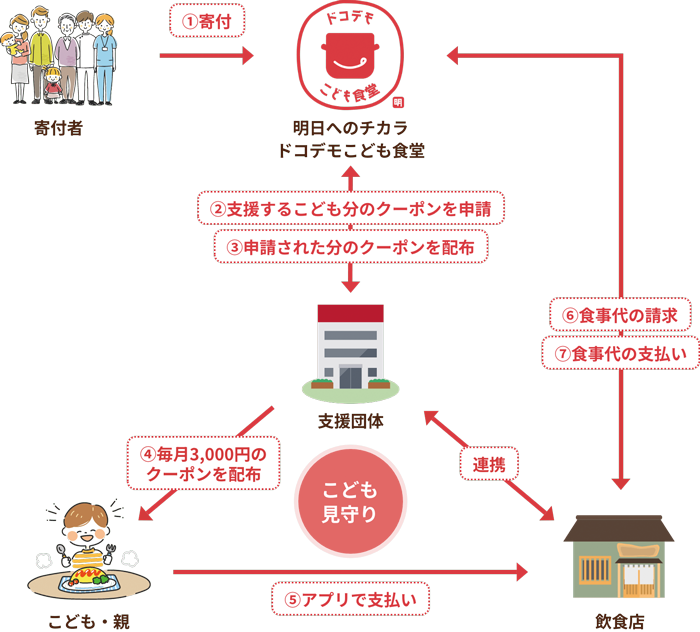

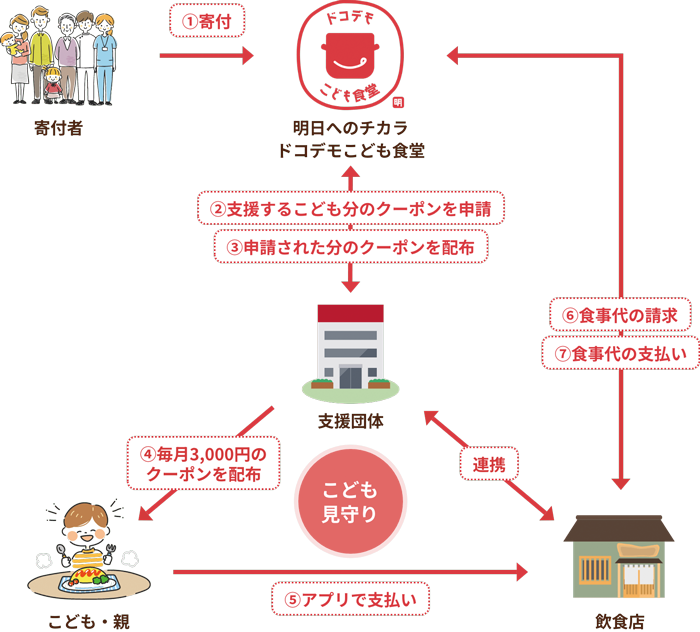

山田氏が立ち上げた明日へのチカラが運営する「ドコデモこども食堂」の仕組みは図表(①〜⑦)のとおり。

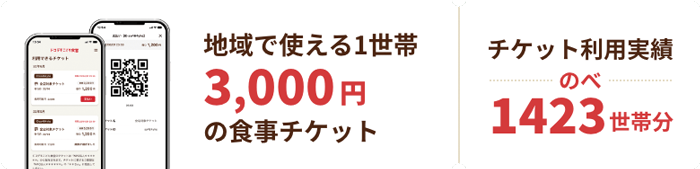

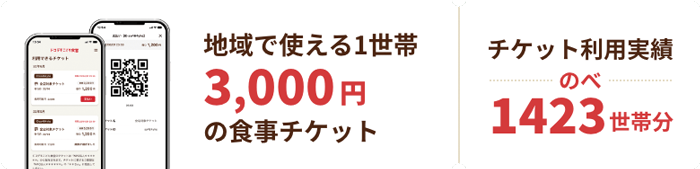

全国各地域にある子ども支援団体からの申請をもとに、明日へのチカラが支援団体に食事クーポンを発行する。その支援団体を通じて、見守りが必要な家庭1世帯につき毎月3,000円分のクーポンを配布。クーポンが利用できるのは支援団体が指定する飲食店で、「子ども支援に理解のある店舗」「子どもが安心して利用できる明るい店舗」など、提携に当たっては子どもの目線を大切にしている。現在、一緒に活動する全国の子ども支援団体数は68、提携している飲食店数は154まで拡大している。専用アプリには全国の飲食店が地図上に表示される。子どもや親は、飲食後に携帯QRコード(もしくは食事券)で飲食代を支払う。飲食店はクーポン代金を明日へのチカラに請求し、後日入金される。飲食店にとっては一般客と変わらず売上げになるため、無理のない支援活動になる。このクーポンの原資は寄付金から拠出される。

この仕組みを利用する家族から「月1回でも子どもに好きなものを食べさせてあげることができる」「ひとり親である自分の体調が悪い時に利用できてありがたい」「提携しているケーキ屋で子どもの誕生日に初めてホールケーキを買ってあげることができました」など多くの感謝の声が届いている。ほかにも利用者と飲食店の絆が生まれる事例が増えている。

この一連の活動において、山田氏はシステムの構築費や事業が軌道に乗るまでの経費を財政的に支援している。山田氏は「経済的困窮を抱えた家庭の子どもたちは孤立しがちです。外食経験が少ない子どもたちがメニューから好きな料理を選ぶのも楽しみのひとつです。食を通して地域の人との繋がりを作ってほしい。社会をより良くしたい多くの大人からのご支援をお願いできれば幸いです」と語る。

この活動を始めてから山田氏は「同じ志を持つ運営メンバーと建設的な議論ができて楽しい」という。奥様は「主人がいつも楽しそうにしています」と活動を応援している。山田氏は、「私の祖父や父も社会を支援する団体を作りました。私も後世に想いを引き継ぐ団体を作り、多くの子どもたちに夢や希望を持ってもらえるようにお手伝いをしたい」と温かいまなざしで語った。

◼️運営団体:一般社団法人 アスヘノチカラ

◼️連絡先:info@asuchika.org

◼️TEL:06-4392-7893

【ご支援のお願い】

銀行名:三菱UFJ銀行 支店名:上六支店 口座番号:普通0180940

口座名義:イッパンシャダンホウジンアスヘノチカラ

個人や企業からのご寄付をお願いすると同時に、寄付型商品を使って企業連携も進めている。その一つに自宅でがんリスク検査が最短5分でできるSUGUME(スグミー)というがんリスク検査キットを企業の福利厚生として導入することで、寄付金が明日へのチカラに循環する。ご関心のある企業は連携をお願い致します。

Profile

山田 安廣(やまだ・やすひろ)

1938年生まれ。信天堂山田安民薬房(現ロート製薬株式会社)創業者である山田安民氏を祖父とし、ロート製薬株式会社の初代社長山田輝郎氏の五男として生れる。ロート製薬株式会社 代表取締役専務、メンソレータム社会長、株式会社アンズコーポレーション会長を歴任。

(4)株式会社ポールスター 代表取締役社長 牧 卓彌 氏

「日々感謝。九州の若者を支援したい」

九州地域における米国企業(キャタピラー、ケンタッキー・フライド・チキン)のフランチャイズビジネスを先代より継承し、事業を拡大してきた牧氏は、父親への感謝の気持ちを込めて父の名前を冠した財団法人を設立した。この財団法人で駐車場を保有し、賃料を全額、父の育った地域の高校に寄付している。「夢を持つ高校生を支援したい」と語る。

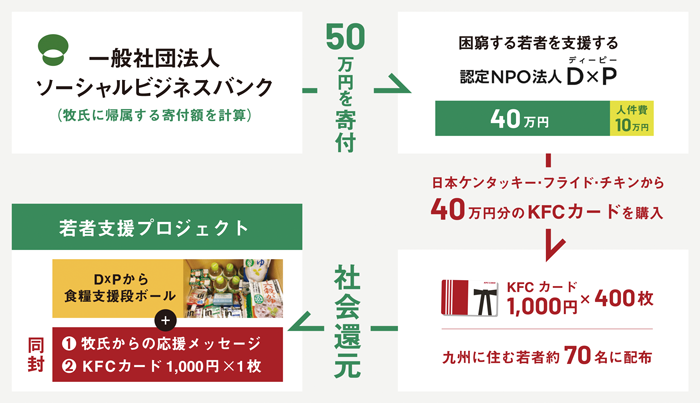

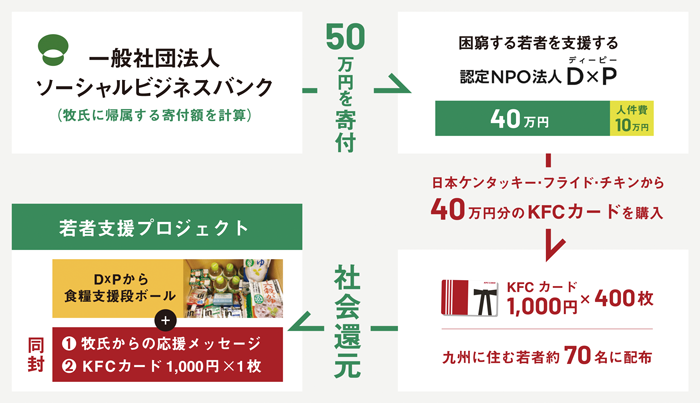

父から受け継いだ資産を有効活用するという観点では、東氏が運営するソーシャルビジネスバンク(楽天証券の金融商品仲介業者)を通じて金融商品を運用している。「証券会社に同じ手数料を払って金融商品を購入するのであれば、その手数料を社会に還元する仕組みを提供するソーシャルビジネスバンクを使えば、社会の役に立つ実感を味わえる」と話す。ソーシャルビジネスバンクは牧氏から頂いた債券の売買手数料を原資として、決算後の内部留保金額から牧氏の手数料収入割合を按分し、牧氏が希望する社会貢献活動に寄付している。

牧氏の想いは九州に住む経済的に困窮する若者への食糧支援に向けられた。

実施にあたっては認定NPO法人DXPと連携し、親に頼れず困窮している若者に送られる食糧支援の段ボール箱に①牧氏からの応援メッセージと②日本ケンタッキー・フライド・チキン(親会社)から購入した1,000円分のKFCカードが同封された。2年続けてこの取り組みを実施し、多くの若者から喜びのメッセージが届いている。牧氏は「今の自分があるのは両親のおかげです。先代から引き継いだ資産を社会のために有効活用するのは、受け継いだ者の責任です」と笑顔で語る。

KFCカードによる社会還元の実例

Profile

牧 卓彌(まき・たくや)

1945年生まれ。成城大学卒業後、米国に渡り、キャタピラーのディーラー4社に勤務。帰国後、家業を継ぎ、キャタピラー九州(株)及び(株)ポールスターの代表取締役を歴任。九州地域にてケンタッキー・フライド・チキンを40店舗経営。

(5)楽天証券株式会社 代表取締役 楠 雄治 氏

楽天証券とともに、未来を創る。

社会貢献と資産づくりの新しい形

楽天証券とともに、未来を創る。社会貢献と資産づくりの新しい形。楽天証券は、楽天グループが掲げる「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」という基本理念を共有し、「資産づくりをイノベーションする」ことをミッションとしています。よりよい社会の実現を後押しするため、一般社団法人ソーシャルビジネスバンクの活動に賛同し、事業活動を通じた社会課題の解決に取り組みます。あらゆるステークホルダーにとって持続可能な未来を築くために、重要な役割を果たし続けます。

(6)公益財団法人 東京コミュニティー財団

社会貢献活動に取り組みたいけど、自分で財団法人を立ち上げるのは面倒だし、どこに寄付してよいかも分からない、という声をよく耳にする。

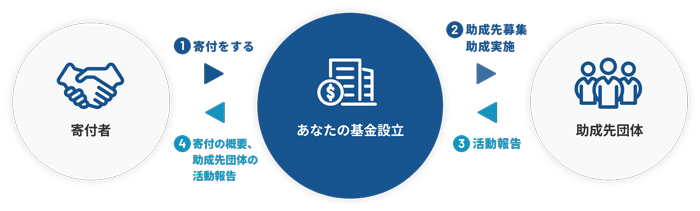

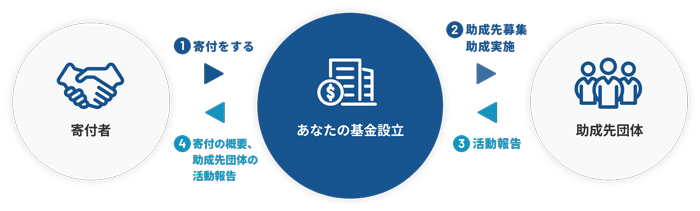

東氏が理事をする公益財団法人東京コミュニティー財団は、富裕層がNPOを通して社会貢献活動をするための「冠(かんむり)基金」を提供している。

冠基金の設立にあたり、寄付者は自身が関心を持つ支援内容や地域を指定する。

東京コミュニティー財団は、寄付者に代わり、寄付者の意向を反映したNPOを公募、審査、選定する。寄付実施後のフィードバックまで責任をもって行うことで、寄付者に負担がかからないようにしている。

寄付者が冠基金を設立すると、基金に自身の名前や企業名を付けることができる。仮に匿名で取り組みたい場合は、冠基金に例えば「こども笑顔応援基金」「補助犬おつかれさま基金」「べに花はばたけ基金」など、寄付者が特定できない名称を付けることができる。

最近は自身の死亡に伴って寄付を行う「遺贈」の相談が増えている。寄付金の流れとして、寄付者は公益財団法人に対して寄付を行うことから、寄付金控除の適用を受けることができる。例えば、寄付者が個人の場合は、年間所得の40%まで寄付金控除が受けられる。所得控除か税額控除のいずれかの方法を選択できる。また個人で500万円以上、法人・団体で1,000万円以上寄付した場合、希望があれば内閣総理大臣から紺綬褒章が授与される。

東氏は「社会貢献活動をしたい人や企業に使い勝手の良い財団です。日本で公益法人申請を最初にした歴史ある財団です。最近は金融機関からのお客様のご紹介が増えています。社会貢献活動をお手伝いしたい金融機関とお客様とのリレーションがより深まることを願っています。冠基金の設立は50万円から可能です」と語る。

寄付者の想いを実現するために、東京コミュニティー財団は寄付者とNPOをつなぐ事務局の役割を担う。上記の「こども笑顔応援基金」は、病気や障がい等で友達と一緒に遊んだり勉強したりすることができない子供たちに少しでも笑顔になってほしいとの願いから設立された。「補助犬おつかれさま基金」は、補助犬として引退した犬の余生をサポートする目的で設立された。

東京コミュニティー財団の事務局の皆さん(事務局は株式会社ファンドクリエーションのCSR活動として、社会をより良くしたい有志の社員で運営されている)

【ご相談の窓口】

◼️公益財団法人 東京コミュニティー財団

◼️東京都千代田区麹町1丁目4番地 半蔵門ファーストビル5階

◼️TEL: 03-5212-5244